-

2020-05-15

-

2019-08-20

-

2019-06-25

-

2013-04-17

-

2013-01-17

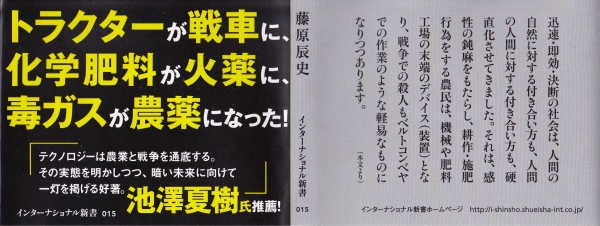

トラクターは戦車に、化学肥料は火薬に、毒ガスは農薬に

農業を支える技術は戦争に転用され、戦争で使われた技術もまた農業に使われている。農業と戦争のテクノロジーの歴史を振り返りながら、20世紀の効率化や大量生産といった価値観に対して問題提起する一冊。

■分業化が農業を変えた

機械化というのは、面倒だったり体力を消耗したりする労働過程を機械の力や機能に代替してもらうことである。仕事を分業化していくと効率が上がり、生産量も増えていく。効率性や生産性は日進月歩である。だから、少しでも安い費用で多くのものを作ろうと競争心に火がつく。生産者のみならず、その道具を作る側も競争が激しくなる。競争が競争を生み出す。このように、そもそも現代社会の仕組みの根本には、分業と競争がある。

農業の場合、トラクター、田植え機、コンバイン、乾燥機、籾摺り機など、多くの農業機械が登場し、農作業のほとんどの部分を機械が担うようになった。

しかし、分業はメリットばかりではない。分業が進むことによって、自分の目の届かないことは別に知らなくていいと思うようになった。私たちは「作ること」と「使うこと」を」分離した世界を生きている。農業機械や化学製品を使うマニュアル化された農業では、自然と地形の変化に富む日本の農地に対して弾力性のある対応ができなくなりつつある。

超短要約

超短要約

戦争の破壊力はたとえ今ある兵器を全廃しても消えない。平時にも戦時にも柔軟に対応できる技術が、すでに世界を覆っているからである。

大量に作り、迅速に運び、即座に効く。これらの原則のおかげで、世の中は確かに一見、便利になった。しかし、迅速・即効・決断の社会は、人間の自然に対する付き合い方も、人間の人間に対する付き合い方も、硬直化させてきた。それは感性の鈍磨をもたらし、耕作・施肥行為をする農民や食品を生産する労働者は、機械や肥料工場の末端のデバイスとなり、戦争での殺人もベルトコンベヤでの作業のような軽易なものになりつつある。

このような世界に対してはどのようにすれば良いのか。競争の代わりに、遅効性に満たされた世界であり、かつ効き目の長いものによって構成される仕組みが必要である。少なく作り、ゆっくり運び、長く効く。

何かに急かされる世界ではなく、即効性の世界をうまく生かしつつも、基本的には遅効性によって満たされている世界に変えていくことである。

著者 藤原 辰史

著者 藤原 辰史

1976年生まれ。京都大学人文科学研究所准教授 京都大学人文科学研究所助手、東京大学大学院農学生命科学研究科講師を経て現職。専門は農業技術史、食の思想史、環境史、ドイツ現代史。

この本を推薦しているメディア・人物

|

作家 池澤 夏樹 |

章の構成 / 読書指針

| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |

|---|---|---|---|

| はじめに | p.7 | 3分 |  |

| 第一講 農業の技術から見た二十世紀 | p.13 | 17分 |      |

| 第二講 暴力の技術から見た二十世紀 | p.45 | 16分 |      |

| 第三講 飢餓から二十世紀の政治を問う | p.75 | 23分 |    |

| 第四講 食の終焉 | p.119 | 11分 |    |

| 第五講 食と農業の再定義に向けて | p.139 | 20分 |    |

| 第六講 講義のまとめと展望 | p.177 | 9分 |     |

| おわりに | p.193 | 4分 |    |

この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)

お母さんは忙しくなるばかり―家事労働とテクノロジーの社会史

お母さんは忙しくなるばかり―家事労働とテクノロジーの社会史[Amazonへ] |

アホウドリと「帝国」日本の拡大

アホウドリと「帝国」日本の拡大[Amazonへ] |

害虫の誕生―虫からみた日本史 (ちくま新書)

害虫の誕生―虫からみた日本史 (ちくま新書)[Amazonへ] |

機関銃の社会史 (平凡社ライブラリー)

機関銃の社会史 (平凡社ライブラリー)[Amazonへ] |

水俣から福島へ――公害の経験を共有する (シリーズ ここで生きる)

水俣から福島へ――公害の経験を共有する (シリーズ ここで生きる)[Amazonへ] |

暗黒の大陸:ヨーロッパの20世紀

暗黒の大陸:ヨーロッパの20世紀[Amazonへ] |

肥満と飢餓――世界フード・ビジネスの不幸のシステム

肥満と飢餓――世界フード・ビジネスの不幸のシステム[Amazonへ] |

文庫 ファストフードが世界を食いつくす (草思社文庫)

文庫 ファストフードが世界を食いつくす (草思社文庫)[Amazonへ] |

世直しの倫理と論理(上) (岩波新書)

世直しの倫理と論理(上) (岩波新書)[Amazonへ] |

食の終焉

食の終焉[Amazonへ] |

ユーザーのしおりメモ (0)

- トップページ

- ビジネス書要約・書評

- 戦争と農業 (インターナショナル新書)

- 書評サマリー