経営

コンサルタント

20代

働き方

整理術・時間術

経営企画部の人

プレゼンテーション

コミュニケーション

中堅社員

起業

全読者

学者

派遣社員

営業マン

ジャーナリスト

投資家

接客業の人

メーカーの従業員

文章術・図解術

営業術・交渉術

-

2020-05-15

-

2019-08-20

-

2019-06-25

-

2013-04-17

-

2013-01-17

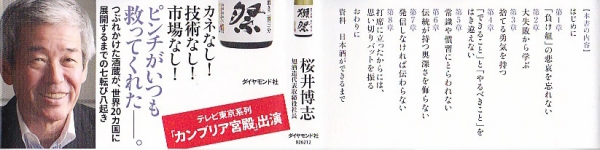

普通を捨てる

三代目の急逝を受けて酒蔵を継ぐ事になった1984年当時、旭酒造は山口県岩国市の中でも、しんがりの4番手メーカー。焼酎ブームにおされた日本酒市場の縮小に先行して、売上は急減していた。最盛期だった1973年の約2000石から1/3の700石まで落ち込んでいた。

まず手をつけたのは、当時の看板商品だった『旭富士』。これを主力として売上を回復させようと、考え得る限りの工夫をした。紙パック入りのお酒などの新商品も作った。大胆な値引き販売や、小鉢などのおまけをつけたりもした。しかし、根本的な解決にはほど遠く、絶望の淵へ突き落とされていった。

旭酒造のある地域は,戦後の3000人から500人程度まで人口が減り、市場自体がなくなっていた。どん詰まりの現状を打破すべく、近い市街地に進出しようとも考えたが、地元の酒蔵との熾烈な値引き合戦になるだけで、地の利には勝てない。岩国市の中心部にも山口県を代表する銘柄『五橋』と『黒松』を擁する酒蔵2社が控えており、行けばノックアウトされる事が確実だった。

ひどい状態だったのは販売面だけでなく、むしろ酒造りの方が深刻だった。とにかく「ある酒を売る」のが基本スタンスで、「よい酒を造る」という視点は皆無だった。

良い普通酒を造るには、ある一定量以上を量産しないとコスト高になる。その点、小規模な仕込みでないと高品質が保ちにくい大吟醸なら、小さな酒蔵である事を逆に強みにできる。勇気を持って「普通」を捨てる事を決断した。

当然ながら、大吟醸造りの難易度は高く、初めからうまくいくはずがない。そこで、ある但馬杜氏を紹介してもらい、大吟醸らしきものができ、東京市場に投入した。それが1980年代終盤のバブル景気と吟醸酒ブームに乗り、売上が伸びていった。

まず手をつけたのは、当時の看板商品だった『旭富士』。これを主力として売上を回復させようと、考え得る限りの工夫をした。紙パック入りのお酒などの新商品も作った。大胆な値引き販売や、小鉢などのおまけをつけたりもした。しかし、根本的な解決にはほど遠く、絶望の淵へ突き落とされていった。

旭酒造のある地域は,戦後の3000人から500人程度まで人口が減り、市場自体がなくなっていた。どん詰まりの現状を打破すべく、近い市街地に進出しようとも考えたが、地元の酒蔵との熾烈な値引き合戦になるだけで、地の利には勝てない。岩国市の中心部にも山口県を代表する銘柄『五橋』と『黒松』を擁する酒蔵2社が控えており、行けばノックアウトされる事が確実だった。

ひどい状態だったのは販売面だけでなく、むしろ酒造りの方が深刻だった。とにかく「ある酒を売る」のが基本スタンスで、「よい酒を造る」という視点は皆無だった。

良い普通酒を造るには、ある一定量以上を量産しないとコスト高になる。その点、小規模な仕込みでないと高品質が保ちにくい大吟醸なら、小さな酒蔵である事を逆に強みにできる。勇気を持って「普通」を捨てる事を決断した。

当然ながら、大吟醸造りの難易度は高く、初めからうまくいくはずがない。そこで、ある但馬杜氏を紹介してもらい、大吟醸らしきものができ、東京市場に投入した。それが1980年代終盤のバブル景気と吟醸酒ブームに乗り、売上が伸びていった。

常に変化することが大事

酒蔵を継いだ直後の危機的な状況から、やっと一息ついた1990年代の後半に、再び酒蔵の存続を脅かす大失敗をしでかした。地ビール製造に参入したが、認可の際に、地ビールレストランの経営を条件につけられ、これが大失敗。経営危機説も広まり、杜氏が部下の蔵人まで引き連れて、他の酒蔵へ移ってしまった。

万策尽きたように思われたが、考える内に、自分で造ろうと決めた。杜氏制を廃止し、残っていた製造経験ゼロの社員4人と共に妥協のない酒造りを始めた。杜氏のいない酒造りを選択した以上、杜氏がいるより良い酒が造れるようにならなければならない。そこで、徹底した数値管理を導入した。毎日、日本酒度、アルコール度数、アミノ酸度などを測って分析して、時間や温度などの管理を決めている。

酒蔵の体制を大きく転換できた裏には、そもそも当時の無茶苦茶な販売不振があった。そして、その変化が社会に受け入れられたから、今も生き残っている。

万策尽きたように思われたが、考える内に、自分で造ろうと決めた。杜氏制を廃止し、残っていた製造経験ゼロの社員4人と共に妥協のない酒造りを始めた。杜氏のいない酒造りを選択した以上、杜氏がいるより良い酒が造れるようにならなければならない。そこで、徹底した数値管理を導入した。毎日、日本酒度、アルコール度数、アミノ酸度などを測って分析して、時間や温度などの管理を決めている。

酒蔵の体制を大きく転換できた裏には、そもそも当時の無茶苦茶な販売不振があった。そして、その変化が社会に受け入れられたから、今も生き残っている。