教育

リーダーシップ

経営者

法律

ビジネスモデル

経営

メーカーの従業員

経済

ジャーナリスト

プレゼンテーション

社会

科学

ビジネスマナー

20代

営業術・交渉術

投資家

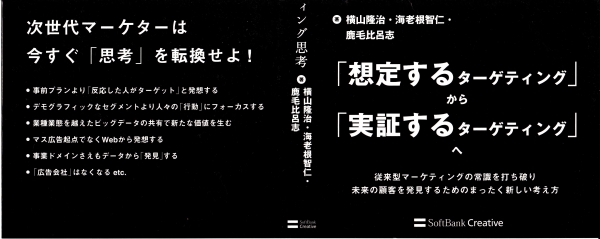

マーケティング

ソーシャル

ものづくり

起業

-

2020-05-15

-

2019-08-20

-

2019-06-25

-

2013-04-17

-

2013-01-17

反応した人がターゲット

DSPが登場し、ディスプレイ広告を1表示ずつ買い付ける仕組みになった事で、3つの構造変化が起きた。

①広告を掲載面を選んで買うのではなく、「誰に配信するか」で買う

②買い手側の都合で広告を買い付ける

③広告代理店の営業マンの「手売り」から、オンライン購入する

広告を「枠」から「人」へ送る事が可能になった事で、広告に反応した人を把握する事ができるようになった。

新たなターゲット論を一言で表現すると、「反応した人がターゲット」という事になる。これまで、ターゲットは事前に想定するものであったが、これからはマーケティング施策を遂行する中で実証していくものになる。

①広告を掲載面を選んで買うのではなく、「誰に配信するか」で買う

②買い手側の都合で広告を買い付ける

③広告代理店の営業マンの「手売り」から、オンライン購入する

広告を「枠」から「人」へ送る事が可能になった事で、広告に反応した人を把握する事ができるようになった。

新たなターゲット論を一言で表現すると、「反応した人がターゲット」という事になる。これまで、ターゲットは事前に想定するものであったが、これからはマーケティング施策を遂行する中で実証していくものになる。

現在の顧客から未来の顧客を見つけ出す

ビッグデータ時代のマーケティングの一つの方向に、既存顧客から将来の顧客をターゲティングするという考え方がある。新規顧客獲得には、広く遍なく広告を打つ事が常套手段であった。どこにいるかわからない新規顧客に、認知から促すためには、そうするしかなかった。

しかし、実は認知からスタートする新規顧客獲得にさえも、すでに顧客化したユーザーのデータを利用する事ができる。そもそも顧客化する人とはどんな人達なのか、どんな文脈に関心があり、どんなメッセージに反応するのか。そういった事を、既存顧客を分析すると、新規顧客への広告ターゲティングやメッセージ開発に生かせる。

今後は、コンバージョン(顧客化)する人にあってコンバージョンしない人にはない文脈を発見する事が重要になってくる。ネットで抽出できるデータから意味を読み取って、リアルな世界を含むマーケティング全体に応用するのが望ましい。

しかし、実は認知からスタートする新規顧客獲得にさえも、すでに顧客化したユーザーのデータを利用する事ができる。そもそも顧客化する人とはどんな人達なのか、どんな文脈に関心があり、どんなメッセージに反応するのか。そういった事を、既存顧客を分析すると、新規顧客への広告ターゲティングやメッセージ開発に生かせる。

今後は、コンバージョン(顧客化)する人にあってコンバージョンしない人にはない文脈を発見する事が重要になってくる。ネットで抽出できるデータから意味を読み取って、リアルな世界を含むマーケティング全体に応用するのが望ましい。

反応者志向のマーケティングへ

従来はマーケティングセグメントと言えば、ユーザーを①人口属性、②地理、③心理、④行動という基準を軸に、横割りで区分してきた。しかし、ビッグデータ時代に重要なのは、主に行動基準であり、①〜③の基準にユーザーを分類する事にはさほど意味がない。

反応者志向のマーケティングにおいて、企業はまず、対象をゆるやかに想定する。重要なのは、実証されたユーザーの反応である。そして、反応したユーザーを母集団から抽出して、そこでPDCAをきめ細かく回していく。最初にパターン化ありきではなく、反応したユーザーでプロファイリングし、ターゲット全体像を拡大解釈していくべきなのだ。また、反応者と同じような行動をとっているユーザーを新たな想定顧客として考慮していく。

これこそがビッグデータ時代の新たなマーケティング思考であり、新しいターゲティングの手法なのである。

反応者志向のマーケティングにおいて、企業はまず、対象をゆるやかに想定する。重要なのは、実証されたユーザーの反応である。そして、反応したユーザーを母集団から抽出して、そこでPDCAをきめ細かく回していく。最初にパターン化ありきではなく、反応したユーザーでプロファイリングし、ターゲット全体像を拡大解釈していくべきなのだ。また、反応者と同じような行動をとっているユーザーを新たな想定顧客として考慮していく。

これこそがビッグデータ時代の新たなマーケティング思考であり、新しいターゲティングの手法なのである。